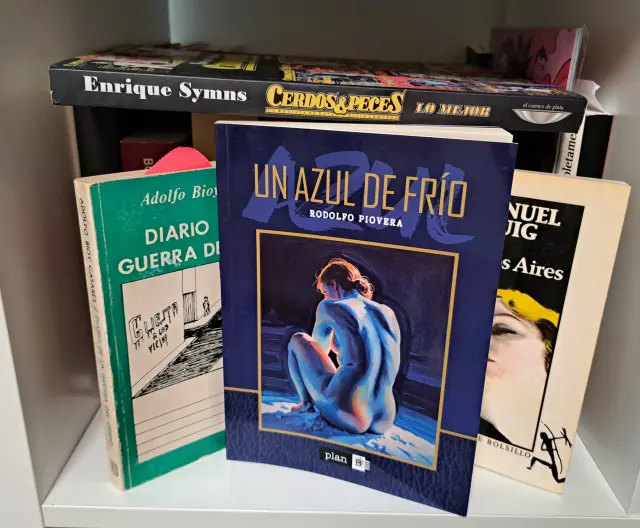

Imagina una iteración de Buenos Aires, que llega desde César Aira o Ricardo Piglia y acaba en los años posteriores al Proceso, el fantasma de Alejandro Dolina en el barrio de Flores, un tebeo como Kriptonita de Leo Oyola o el inmenso Parque Chas de Ricardo Barreiro y Eduardo Risso, editado también por Dolmen, una obra magna y que se complementa cronológicamente con este volumen, aunque sea en la distancia barrial de unas cuantas cuadras. Con el plan Austral, entre la paridad y los patacones, ese tiempo intermedio, la interzona, la realidad que no llega. La Buenos Aires que presenta Rodolfo Piovera en Un azul de frío (Plan B, Dolmen), es una ciudad deshumanizada, donde el amanecer es una anécdota.

En la tradición de la novela negra, mezcla de lo porteño con lo mitómano, en ese tono a lo Buenos Aires Affair de Manuel Puig o el detective que llega a Los Ángeles en Triste, solitario y final de Osvaldo Soriano. En la última tradición argentina se ha escapado al Gran Buenos Aires, incluso al interior (Pedro Mairal, Michel Nieva o Luciano Lamberti), Piovera es porteño, de San Telmo y Belgrano. Canción del Bajo Belgrano, como cantaba Spinetta. En los ochenta, en esta misma época. Con Spinetta Jade. Solamente alguna escapada en afónicos cercanías, trenes destrozados de antes de la privatización, que, encima, usan ginebra y queroseno, al Hurlingham de Luca Prodan.

Personajes que se cruzan, historias que quedan colgadas en el aire, un recuerdo a las ficciones, el mismo carácter de la narración, contenida, sin solución definitiva, levemente fantástica. Detective, ex policía, ancianos, cerrajero, exmujer, señorita, una historia de muerte y lejanía. Suspendidas en mitad de la página. Parece tan importante el ambiente como lo que sucede en el libro. Es más, como si todo estuviera apalabrado desde el principio, como en las novelas de Ernesto Mallo, esta vez, no queda duda, la soledad es un personaje más, quizá el más importante, la soledad está enamorada de la ciudad de Buenos Aires y ambos bailan un tango, cafetín, claro, con letra de Enrique Santos Discépolo y música de Mariano Mores. Y piensas en el Polaco Goyeneche, con los labios resecos, el pañuelo y la merca: «¿A qué número debería jugarle si sueño con un viejo?» Buena pregunta. Aníbal, un anciano, que recuerda el amor con algo de mal vino. Un cerrajero que explica la vida en una frase, se refiere al porqué de cerrar con llave las puertas de las casas: «Para indicarle a la gente decente que no se puede pasar».

Apellidos, Bernstein, nombre Graciela: un poblado de poca antigüedad, austero, casi humilde, probablemente iniciado por algún plan de viviendas del gobierno. Es el monoblock. El tiempo cambia, la mañana es distinta, cuesta reconocer el cielo de Buenos Aires. Ese es el ánimo, esa es la realidad: las noches están hermanan entre sí a la soledad y la tristeza: «Era cerca del mediodía y, como el cielo estaba nublado, no había sombras». Todo son historias que terminan por encajar.

Un recuerdo al pasado, historias de boca en boca, en la Buenos Aires de los años treinta, entre Bioy y los recuerdos de Mújica Martínez, se le ocurrió a él y a un amigo internarse por las alcantarillas de la ciudad en busca de oro. Con solo esa frase se podría enhebrar otra historia. Varias historias que se superponen, se escuchan, se filtran, tardes y noches, el momento en el que hay más luna del sol que se puede ofrecer. Historias que alimentan de un combustible especial a la imaginación del lector, que no culminan, pero dejan saciado: sueños con mate, té, café, soda y vino. Un marido golpeador, un hijo desaparecido, la baraja de la dictadura al completo.

«La muerte llega a todos, piensa, ya me tocará a mí. Ojalá ni me entere, ojalá me sorprenda dormido». Esperando en el edificio, el misterio, ¿cómo sabías que estaba solo?: «Aquí todos estamos solos, ¿no lo sabía?». Nueva casa, para colmo se percibe como un habitante en casa ajena. La luz, la distribución, los recuerdos. Le quería decir, que me mudé del edificio, me mudé a este edificio, huyendo de la muerte, de la muerte de Irma. Irma en el recuerdo, otra Irma. Totti, otro nombre, allí. Un instante para España, por mi abuelo, que nació en Navarra, en Pamplona hay cientos de Echauri. El monstruo, Rodríguez Areche, un personaje oscuro, típicamente argentino: cualquier escritor argentino de mediana edad acaba, de una manera u otra, dejando que entre en su narrativa un capítulo de la Dimensión desconocida (The Twilight Zone, La dimensión desconocida, Dimensión desconocida, En los límites de la realidad o La quinta dimensión). De Rodrigo Fresán a Luciano Lamberti pasando por Archipiélago de Mariana Enríquez.

«No es lo mismo ir al cine solo que comer solo». Encontrar la ropa que la mujer compró para su marido, las cartas manuscritas, la gran sorpresa, entre Colonia, Banfield, Belgrano y Hurlingham. Jerséis contra infidelidad. Al otro lado del río, del mar, de la plata. El olvido, el tango, la noche que se cierra sobre sí mismo y sobre los que la habitan: «¿sabe lo que piden a cambio los que cortaron las manos a Perón?» Cine, sin más detalles, el primer trabajador.

De pronto el autor se eleva en la narración, el final de la película: «La película iba llegando a su fin, pensó, los espectadores se preparaban para levantarse de sus asientos, caminar hasta el vestíbulo y encender un cigarrillo después de haber estado cincuenta y tres años sentados y en silencio». Y, después de una pitada profunda al cigarrillo, aburrirse, o peor, exclamar, ¡qué bodrio!

Buenos Aires oscura, de fondo, el plan Austral.

Imagina una iteración de Buenos Aires, que llega desde César Aira o Ricardo Piglia y acaba en los años posteriores al Proceso, el fantasma de Alejandro Dolina en el barrio de Flores, un tebeo como Kriptonita de Leo Oyola o el inmenso Parque Chas de Ricardo Barreiro y Eduardo Risso, editado también por Dolmen, una obra magna y que se complementa cronológicamente con este volumen, aunque sea en la distancia barrial de unas cuantas cuadras. Con el plan Austral, entre la paridad y los patacones, ese tiempo intermedio, la interzona, la realidad que no llega. La Buenos Aires que presenta Rodolfo Piovera en Un azul de frío (Plan B, Dolmen), es una ciudad deshumanizada, donde el amanecer es una anécdota.

En la tradición de la novela negra, mezcla de lo porteño con lo mitómano, en ese tono a lo Buenos Aires Affair de Manuel Puig o el detective que llega a Los Ángeles en Triste, solitario y final de Osvaldo Soriano. En la última tradición argentina se ha escapado al Gran Buenos Aires, incluso al interior (Pedro Mairal, Michel Nieva o Luciano Lamberti), Piovera es porteño, de San Telmo y Belgrano. Canción del Bajo Belgrano, como cantaba Spinetta. En los ochenta, en esta misma época. Con Spinetta Jade. Solamente alguna escapada en afónicos cercanías, trenes destrozados de antes de la privatización, que, encima, usan ginebra y queroseno, al Hurlingham de Luca Prodan.

Personajes que se cruzan, historias que quedan colgadas en el aire, un recuerdo a las ficciones, el mismo carácter de la narración, contenida, sin solución definitiva, levemente fantástica. Detective, ex policía, ancianos, cerrajero, exmujer, señorita, una historia de muerte y lejanía. Suspendidas en mitad de la página. Parece tan importante el ambiente como lo que sucede en el libro. Es más, como si todo estuviera apalabrado desde el principio, como en las novelas de Ernesto Mallo, esta vez, no queda duda, la soledad es un personaje más, quizá el más importante, la soledad está enamorada de la ciudad de Buenos Aires y ambos bailan un tango, cafetín, claro, con letra de Enrique Santos Discépolo y música de Mariano Mores. Y piensas en el Polaco Goyeneche, con los labios resecos, el pañuelo y la merca: «¿A qué número debería jugarle si sueño con un viejo?» Buena pregunta. Aníbal, un anciano, que recuerda el amor con algo de mal vino. Un cerrajero que explica la vida en una frase, se refiere al porqué de cerrar con llave las puertas de las casas: «Para indicarle a la gente decente que no se puede pasar».

Apellidos, Bernstein, nombre Graciela: un poblado de poca antigüedad, austero, casi humilde, probablemente iniciado por algún plan de viviendas del gobierno. Es el monoblock. El tiempo cambia, la mañana es distinta, cuesta reconocer el cielo de Buenos Aires. Ese es el ánimo, esa es la realidad: las noches están hermanan entre sí a la soledad y la tristeza: «Era cerca del mediodía y, como el cielo estaba nublado, no había sombras». Todo son historias que terminan por encajar.

Un recuerdo al pasado, historias de boca en boca, en la Buenos Aires de los años treinta, entre Bioy y los recuerdos de Mújica Martínez, se le ocurrió a él y a un amigo internarse por las alcantarillas de la ciudad en busca de oro. Con solo esa frase se podría enhebrar otra historia. Varias historias que se superponen, se escuchan, se filtran, tardes y noches, el momento en el que hay más luna del sol que se puede ofrecer. Historias que alimentan de un combustible especial a la imaginación del lector, que no culminan, pero dejan saciado: sueños con mate, té, café, soda y vino. Un marido golpeador, un hijo desaparecido, la baraja de la dictadura al completo.

«La muerte llega a todos, piensa, ya me tocará a mí. Ojalá ni me entere, ojalá me sorprenda dormido». Esperando en el edificio, el misterio, ¿cómo sabías que estaba solo?: «Aquí todos estamos solos, ¿no lo sabía?». Nueva casa, para colmo se percibe como un habitante en casa ajena. La luz, la distribución, los recuerdos. Le quería decir, que me mudé del edificio, me mudé a este edificio, huyendo de la muerte, de la muerte de Irma. Irma en el recuerdo, otra Irma. Totti, otro nombre, allí. Un instante para España, por mi abuelo, que nació en Navarra, en Pamplona hay cientos de Echauri. El monstruo, Rodríguez Areche, un personaje oscuro, típicamente argentino: cualquier escritor argentino de mediana edad acaba, de una manera u otra, dejando que entre en su narrativa un capítulo de la Dimensión desconocida (The Twilight Zone, La dimensión desconocida, Dimensión desconocida, En los límites de la realidad o La quinta dimensión). De Rodrigo Fresán a Luciano Lamberti pasando por Archipiélago de Mariana Enríquez.

«No es lo mismo ir al cine solo que comer solo». Encontrar la ropa que la mujer compró para su marido, las cartas manuscritas, la gran sorpresa, entre Colonia, Banfield, Belgrano y Hurlingham. Jerséis contra infidelidad. Al otro lado del río, del mar, de la plata. El olvido, el tango, la noche que se cierra sobre sí mismo y sobre los que la habitan: «¿sabe lo que piden a cambio los que cortaron las manos a Perón?» Cine, sin más detalles, el primer trabajador.

De pronto el autor se eleva en la narración, el final de la película: «La película iba llegando a su fin, pensó, los espectadores se preparaban para levantarse de sus asientos, caminar hasta el vestíbulo y encender un cigarrillo después de haber estado cincuenta y tres años sentados y en silencio». Y, después de una pitada profunda al cigarrillo, aburrirse, o peor, exclamar, ¡qué bodrio!

20MINUTOS.ES – Cultura